Las maravillas del código QR

- paginasatenea

- 6 mar

- 8 Min. de lectura

Un mundo de información en sólo un cuadrito

Los códigos QR –esos cuadritos con pixeles negros y blancos, que, al escanearlos con la cámara de nuestro celular, nos remiten a un sitio en internet, ya sea una página web, un PDF en línea, algún video o audio dentro de una plataforma, etcétera– son elementos digitales que se encuentran en todos lados y que, en la actualidad, se han vuelto parte fundamental de nuestra vida, pues no sólo simplifican el contenido de información de diversa índole y el acceso a ella, sino que, también, facilitan la realización de otras actividades, como las compras y pagos.

Si bien, tiene apenas casi una década que esta tecnología irrumpió de lleno en nuestro día a día, cobrando mayor relevancia a partir de la pandemia de COVID-19, lo cierto es que existe desde hace poco más de 30 años y es descendiente nada más ni nada menos que del código Morse, el cual fue una de las primeras formas de digitalizar la información y la comunicación instantánea.

Morse, el abuelo del QR

Entre 1836 y 1837, Samuel Finley Breese Morse, pintor de profesión, formado en filosofía religiosa, matemática y veterinaria equina, y con un gran interés por la electricidad, con ayuda del químico Leonard Gale y del físico Joseph Henry, creó el telégrafo electromagnético, es decir, podía enviar pulsos eléctricos mediante un cable. No era el primer aparato de este tipo, pues ya existía una propuesta en el Reino Unido, que ocupaba varios circuitos que movían cinco agujas que apuntaban hacia las letras y los números; el telégrafo de Morse era más sencillo, pues sólo requería un circuito, no obstante, dicha simplicidad del sistema exigía una forma más práctica para codificar la información. Dado que en el circuito se podían enviar pulsos cortos y largos, gráficamente, Morse los representó como puntos y rayas, respectivamente; y, luego, designó una combinación de ellos para cada letra del abecedario, los números y ciertos signos, creando así el código Morse.

La idea original era imprimir los mensajes en este código en una tira de papel, no obstante, rápidamente, los operadores del telégrafo se dieron cuenta de que era fácil identificar las letras y, por ende, el mensaje sólo por el sonido que el aparato emitía. Esto hizo más práctica e instantánea la comunicación, convirtiéndose en un estándar internacional de envío rápido de mensajes, ampliamente usado en la aviación, la navegación y el ejército.

Pero, ¿qué conexión tiene esto con el desarrollo del QR? Primero, debemos hablar del código de barras, que, también deriva del código Morse.

Los códigos antes del QR

Durante los años 40 del siglo pasado, los cajeros de los supermercados debían teclear a mano, en la caja registradora, cada producto y su precio. Este proceso, además de ser tardado, era dañino para los trabajadores, ya que muchos desarrollaron síndrome del túnel carpiano. A finales de la década, cierto día, Bernard Silver, un estudiante de ingeniería, en Pensilvania, que se encontraba haciendo sus compras en un supermercado local, escuchó al gerente de la tienda cuando le pedía al director de ingeniería que ideara un método para acelerar el proceso de cobranza. Silver se quedó intrigado y, junto con su amigo Norman Woodland, comenzó a hacer varios experimentos.

Sin embargo, Woodland tuvo que mudarse a Florida y, un día, mientras estaba descansando en la playa, se le ocurrió dibujar en la arena los puntos y rayas del código Morse. Luego, los extendió hacia abajo, creando rayas angostas y gruesas. La figura que se formó le sirvió de inspiración para crear el código de barras o código universal de producto (UPC, por sus siglas en inglés).

Los códigos de barras son unidimensionales y se leen con un láser. En la parte de abajo de cada código de barras, hay 12 dígitos, los cuales indican el fabricante o marca y el producto en cuestión. El último dígito sirve como auxiliar para verificar que el código de barras esté completo; esto, porque los creadores de esta tecnología estaban conscientes de que, por múltiples razones, el código de barras podía mancharse, despintarse o rayarse, imposibilitando que el escáner lo lea; entonces, se apoya en dicho dígito para verificar el código, usando un algoritmo. Cuando esto no es posible, se debe recurrir a teclear el código manualmente.

Ahora bien, cada número debajo del código es único para cada producto que existe o existirá en el mercado. Dado que se trata de 12 números, se pueden hacer 1012 combinaciones entre los dígitos, lo que da un billón de secuencias posibles, o sea, un billón de productos diferentes. De acuerdo con Veritasium, un canal de divulgación científica y de ingeniería, hasta octubre del año pasado, había registrados alrededor de mil 240 millones de códigos de barras, y el número aumenta casi diariamente conforme se lanzan nuevos productos; aunque aún queda una buena cantidad de códigos disponibles, ésta se acabará algún día.

Esa fue una razón por la que se comenzaron a buscar alternativas, sin embargo, el motivo principal fue por la cantidad de información que un código puede contener; y es aquí donde comienza a gestarse el QR. Como mencionamos anteriormente, los 12 dígitos de los códigos de barras sólo identifican a un producto, pero no guardan más información sobre él.

Esto nos lleva a 1986, cuando se detectó la llamada enfermedad de las vacas locas en el ganado de Reino Unido, que podía causar una enfermedad cerebral en los humanos que consumieran carne infectada. De este modo, las autoridades sanitarias del mundo necesitaban un método para rastrear el origen de la carne importada, para identificar la que proviniera del Reino Unido. Sin embargo, esto requería obtener mucha más información acerca de cada pieza o lote de carne, por lo que el código de barras no era suficiente. David Allais, un inventor estadounidense, intentó resolver el problema, colocando muchos códigos de barras, uno sobre otro, dando origen al código 49, el cual sí ampliaba la información, pero no lo suficiente.

A raíz de esto, se pensó en que los códigos de barras podían extenderse a dos dimensiones, que podían contener más datos. El primer prototipo de un código QR fue el llamado Vericode, probado en 1994, por la NASA, para rastrear e identificar las partes de un transbordador espacial. Otra de las ventajas es que se podía leer con una cámara digital y no necesariamente con un láser.

Por su parte, en ese mismo año, Masahiro Hara, un ingeniero de Denso Wave, una empresa japonesa manufacturera de partes automotrices, creó el código QR, propiamente. Se inspiró en el juego de mesa Go –que consta de un tablero cuadrado, con una cuadrícula pequeña, en el que se colocan fichas negras y blancas en las intersecciones de las líneas– para desarrollar un código con una estructura de matriz (bidireccional), que fuera más fácil de leer, pues se desesperaba al tener que marcar manualmente los dígitos de los códigos de barras de cada pieza, pues era frecuente que no pudieran escanearse debido a que se ensuciaban con aceite.

Al inicio, los códigos QR tenían usos industriales; comenzaron a hacerse de uso común en 2002, cuando la enfermedad de las vacas locas volvió al Reino Unido y, entonces, estos códigos ayudaron a identificar la procedencia de la carne y cómo había sido almacenada antes de llegar al supermercado. Con esto, la empresa Denso Wave se dio cuenta del potencial del código QR y decidió no patentarlo, sino que lo liberó para uso público; por ello, hoy en día, es tan popular y se encuentra en, prácticamente, todos lados y para todo.

Las propiedades del QR

Un código QR es un módulo digital que es capaz de almacenar muchos datos. Es, en realidad, un código de barras, pero la diferencia es que es bidireccional; esto significa que se puede leer en dos direcciones: de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, lo que le permite contener una gran cantidad de información, a diferencia del código de barras unidireccional, que sólo puede leerse de arriba hacia abajo, limitando su capacidad de albergar información, la cual, generalmente, es sólo en formato alfanumérico. Un QR puede codificar caracteres kanji, kana y alfanuméricos.

Las siglas QR corresponden a “Quick Response” (respuesta rápida), ya que, al escanearse con algo tan sencillo y a la mano como la cámara del celular, permiten al usuario acceder, al instante, a la información. Cabe decir que hay muchos tamaños de QR; algunos tienen menos o más cuadritos; entre más grandes, más información pueden almacenar. Los de 21 x 21 son códigos versión 1; los de 25 x 25 son versión 2; y así pueden ir creciendo. La versión más grande que se ha hecho es de 177 x 177, que puede guardar tres kilobytes de información.

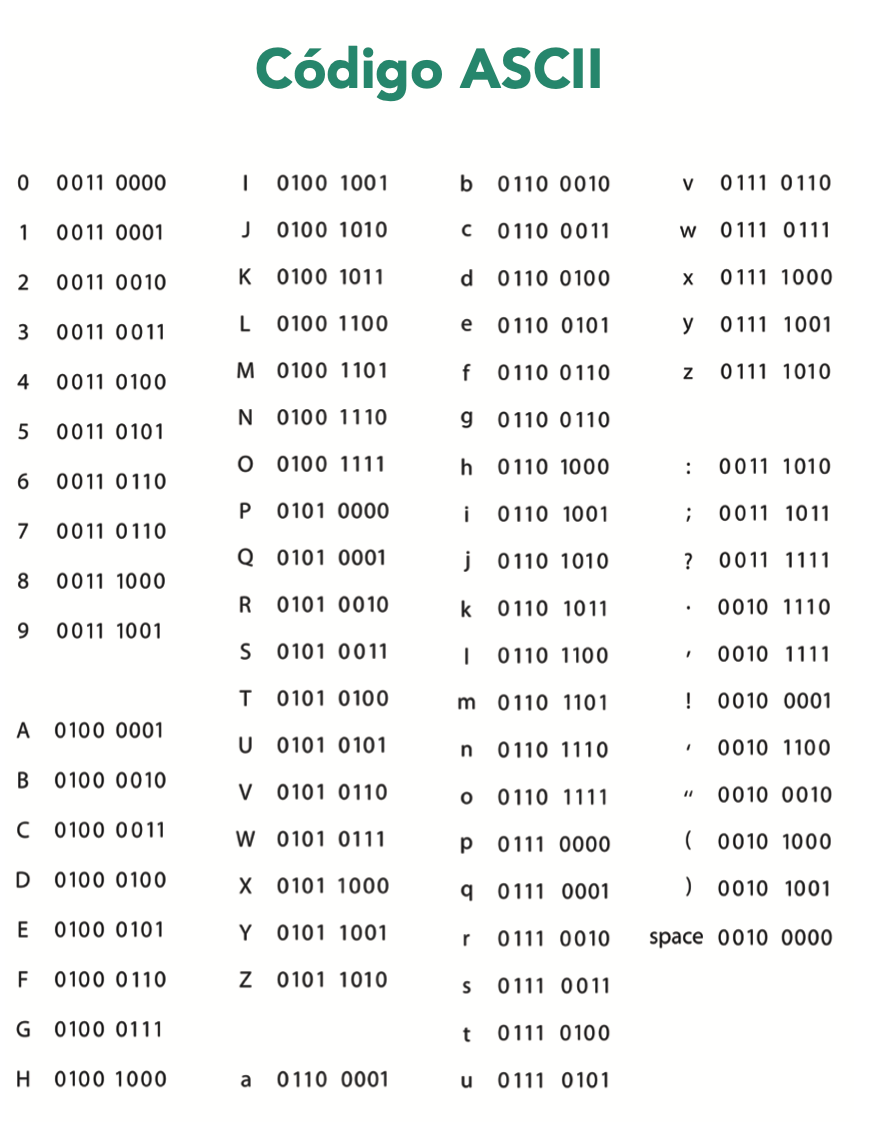

Pero ¿cómo llega la información a un QR? Básicamente, se utiliza el código binario o Ascii (que sólo trabaja con unos y ceros), y con éste, se escribe dentro del cuadrado del QR el enlace donde está contenida la información a la que queremos remitir. Digamos que cada cuadrito blanco o negro que conforma un código es un carácter. Un cuadrito negro representa 0, y uno blanco, 1.

Imaginemos una cuadrícula de 25 x 25 cuadros, la cual es el “lienzo” sobre el que se comienza a armar un código QR. Supongamos que queremos que éste remita a un sitio web. Entonces, primero, debemos traducir cada carácter de la dirección web al código binario. Dado que siempre se inicia con www., la traducción empezaría así:

01110111 | 01110111 | 01110111 | 00101110 |

w | w | w | . |

Y así se continuaría con el resto de los caracteres alfanuméricos que compongan el URL en cuestión. Una vez hecha toda la conversión, se procede a llenar cada espacio de la cuadrícula. Pero antes, debemos identificar, de manera general, las partes generales que todo código debe llevar:

Marcadores de posición: Son los tres patrones cuadrados que se ubican en las dos esquinas superiores y en la esquina inferior izquierda; permiten que la cámara lectora identifique la orientación del código.

Patrón de alineación: Es un cuadrado más pequeño que se encuentra cerca de la esquina inferior derecha. Está presente en la mayoría de los códigos, aunque no siempre puede distinguirse. Ayuda a que la cámara pueda ajustar el tamaño o forma del código y leerlo, cuando lo capta desde largas distancias o desde algún ángulo sesgado y no de frente.

Pasos de temporización: Son las dos rayas (una horizontal y otra vertical, conformadas por una secuencia de un punto negro y blanco) que conectan a los marcadores de posición.

Ahora bien, el resto de la cuadrícula se utiliza para “escribir” la información. Se empieza desde los dos primeros cuadritos de la esquina inferior derecha, continuando hacia arriba, en forma de zigzag. Primero, se debe indicar el formato de la información, es decir, si es sólo numérica, alfanumérica, si está en bytes o en kanji japones; luego, se especifica el número de caracteres del URL; finalmente, el espacio sobrante son instrucciones para corrección de errores, las cuales ayudan a que, si el código se rompe, daña o mancha en alguna parte, el lector pueda reconstruir la información y pueda leerlo. Finalmente, la mayoría de las veces, para obtener el QR final, se ocupan las llamadas máscaras, las cuales ayudan a corregir los espacios donde haya mucho negro o blanco, modificando ligeramente la imagen o patrón original.

Los códigos QR continúan evolucionando. Actualmente, son en blanco y negro, o bien, de dos colores contrastantes si se quieren personalizar (uno claro y uno oscuro). Sin embargo, se está trabajando en crear códigos que incorporen más colores, de modo que puedan contener más información. En cuanto a la disponibilidad, a diferencia del código de barras, el QR parece ser infinito.

Comentarios